備品管理に、このようなお悩みを抱えてはいませんか?

- 備品が管理しきれず困っている

- 備品管理担当になったけどやり方がわからない

- 備品管理の上手な運用方法をしりたい

備品管理に課題を抱えている企業や担当者の方に向けて、適切に備品管理をするための備品台帳の作り方と運用のコツをお伝えします。

クラウド在庫管理ソフト「zaico」で、在庫やモノの管理をカンタンに!

無料で使えるスマートフォンNo1在庫管理アプリの「zaico」

詳しくはこちら! → zaicoって何!?

目次

そもそも備品管理の必要性とは?

そもそも、なぜ備品を管理する必要があるのでしょうか?

備品管理の目的は、各備品の使用状況や保管の状態をきちんと把握しておくことで、経費削減やセキュリティー対策になるからです。

また、備品によって固定資産税が発生するものもありますので、適切に管理することで税金を減らすことにもつながります。

ある備品がどこに何個あるかといったことがきちんと管理されていないと、探す手間が発生し作業が非効率となり、物が生産されるために多くの時間を要し製造原価があがってしまいます。

適切に備品を管理することで、作業の効率化やセキュリティの強化にもつながり、さまざまな備品を扱う業務はもちろん、企業活動をする中で備品管理は欠かせません。

無駄なコストを発生させず、安全性を担保しながら効率的に業務を進めることが備品管理の目的ということができるでしょう。

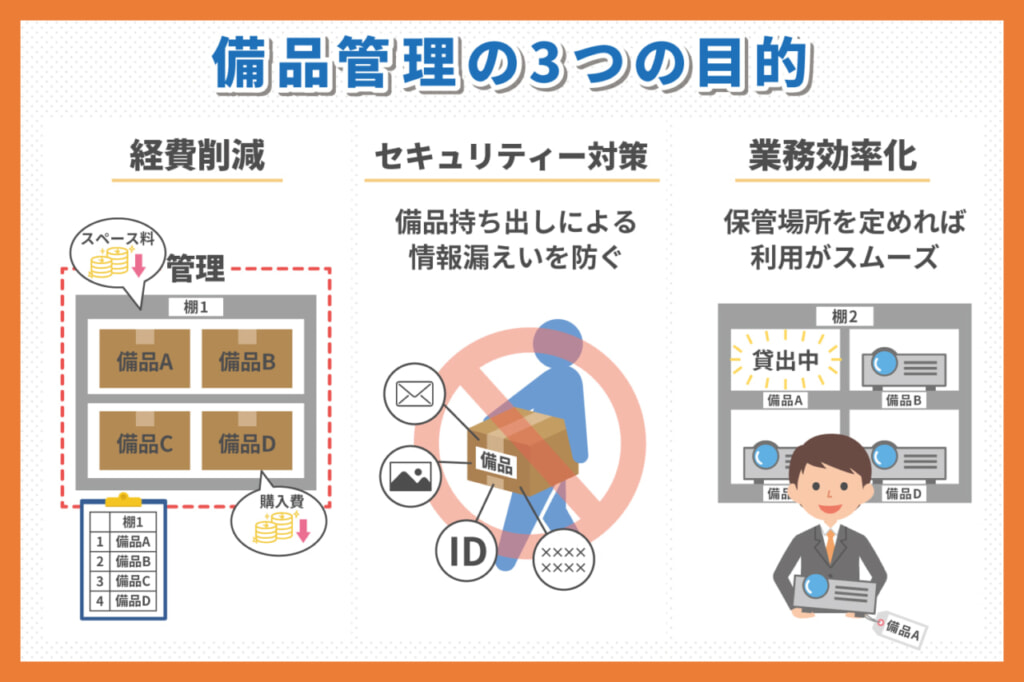

備品管理の主な目的

備品管理の主な目的は、「経費削減」「セキュリティー対策」「業務の効率化」です。

それぞれの備品管理の目的について詳しく確認していきましょう。

経費削減のため

備品は会社のお金で購入する物です。

たとえば、担当が変わった時に、前任者が備品を倉庫にしまったままで気が付かなかったとしたらどうでしょう。

きちんと管理されていないと、まだ備品が会社のどこかにあるにも関わらず、無いと思って再度買ってしまうといったことが発生します。

そうすると、明らかに不必要なものが会社に存在することになります。

そして、その備品を保管するための会社のスペースも必要となります。

したがって、備品購入費だけでなく、そのスペース分の賃料も無駄に払い続けることになるので、適切な備品管理が必要になります。

セキュリティー対策のため

PCといった情報関連機器もきちんと管理されていないと、誰かが会社を辞めてそのままPCを持って帰ってしまってもわかりません。

そのPCに保管されていた会社の機密情報は、簡単に漏洩されたり、他の競合に売られてしまうかもしれません。

勝手な持ち出しや盗難のリスクを回避するためだけでなく、細かい備品や消耗品であっても数を管理したり、使用しているかどうかなどを把握するためにも備品管理は重要です。

業務効率化のため

備品を管理することはオフィスの業務の効率化にもつながります。

プロジェクターや、電動穴開けパンチ等のオフィスの備品の多くは、従業員同士でシェアして使うことが多いでしょう。

たとえば、会議が14時からあるのに、プロジェクターの保管場所が決まっておらず従業員がその都度探し回っていたらとても非効率です。

また、その備品がいつ買ったもので、現在の状態が把握できていないと、いざ使おうとした時に故障などで使用できないことも発生するかもしれません。

いつ買ったかがわからないと、本来新しく買い換えるべきかそれとも業者の修理の保証期間なのかといったことも不明で、無駄な費用が発生する可能性もあります。

備品をどこに保管しているのか、現在誰がどこで使用しているのかを適切に把握することで、業務効率を妨げる問題を回避することができます。

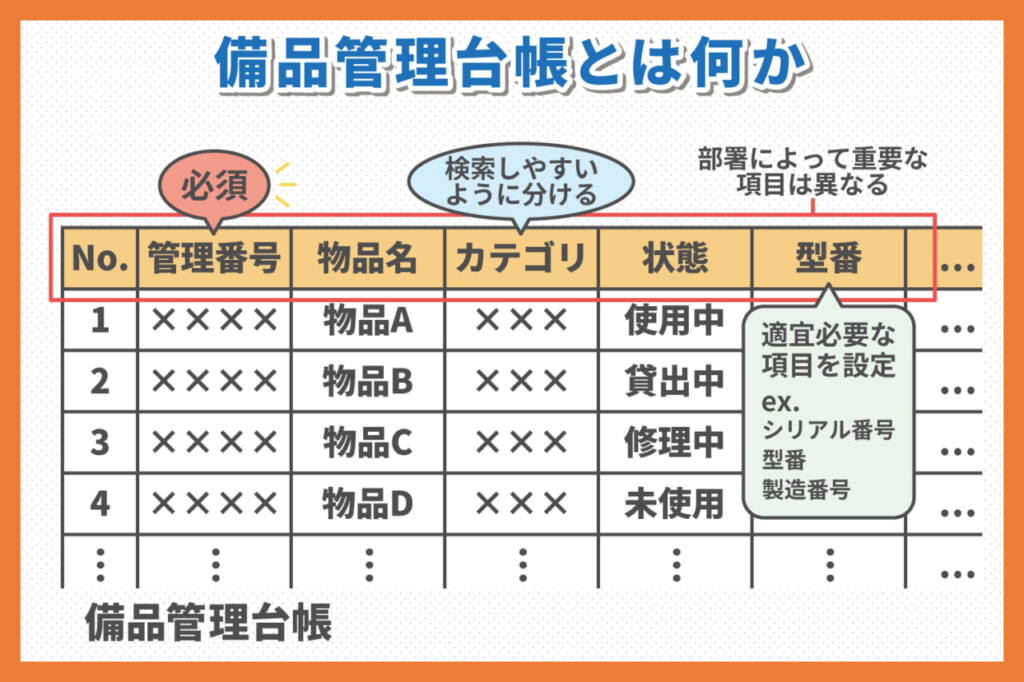

備品管理台帳とは

実際に備品はどの様に管理すればいいでしょうか?

備品管理するための表である備品管理台帳について説明します。

項目に何を記載すべきか

オフィスや工場には、机や椅子だけでなくPCや什器など様々な備品があります。

備品管理台帳とは、こうした備品を管理するために作成する表です。

会社毎に管理したい内容が異なるので、備品管理台帳といっても必ずしも項目が決まっているわけではありません。

一般的には、管理番号、備品の名称、保管場所、購入日、「使用中」や「貸出中」といった利用状況、誰が使っているか等といった項目がよく使われます。

部署によって重要な項目は異なる

項目によってもまた利用する部署によってもその重要度は変わります。

工場の現場からすると今誰が使用中なのかといった状態を瞬時に把握する必要がある一方、固定資産として減価償却が必要な高額な備品であれば、購入日は減価償却費の計算に必須となるので経理部はこの項目がないと困ります。

備品管理台帳を作成する部署により項目内容や重要度は考えていく必要があるでしょう。

管理番号は必須

多くの会社では備品管理台帳には備品を区別するための管理番号を付けます。

同じ備品であっても買った時や保管場所が異なるため、1点管理が基本になるからです。

PCを例にすると、PCは同じPCであっても1台1台個別に番号をふって管理する必要があります。

そもそもそのPCが今誰に利用されているか把握する必要があるからです。

備品管理台帳の作り方

備品管理は、エクセルなどを用いて総務や経理で管理することが多いですが、エクセルでは共有しにくいためGoogleスプレッドシートや社内の基幹システム上で管理するケースもあります。

基本的な備品管理台帳の作り方について確認していきましょう。

必須項目の設定

まずは、管理したい項目を設定する必要があります。

一般的には下記が最低限用意すべき項目といえます。

管理番号

同じPCであってもそれぞれ個別に一品一品管理する必要があるため、管理番号は必須の情報となります。

こちら購入の際に稟議書等の決裁申請書を作成されると思いますが、その際に総務部で連番で採番していくといった形で運用するとスムーズです。

こちらは、購入時最初に決める番号になるので台帳の最左列に入力欄を設けると良いでしょう。

なお、当該管理番号は、印刷してPCの裏側やその他備品の確認しやすいところに貼付するなどして、備品自体とすぐに番号を照合できるようにしておきましょう。

物品名

番号だけでは、何かがわかりづらいので、当然備品の物品名も必要になります。

物品名でメーカー名がわかるように細かく記載することもできますが、大まかな物品名だけを記載し、メーカー名等の具体的な情報は別の列で管理する方法もあります。

メーカー名や型番を物品名に含めて記載するか、あるいは別の項目として設定するかは、後でどのようにソート(検索)したいかによって使い分けるといいでしょう。

カテゴリ

備品管理台帳から情報を検索する際、手軽に探すために活用される項目です。

備品が多いと物品名だけではなかなかたどりつかない場合、たとえば「情報機器」や「オフィス家具」などの大きな分類、そしてその中で「PC」「机」などの小さな分類といった形で段階を分けて設定するとわかりやすくなります。

こちらもどの様に検索したいかを意識して考えていく必要があります。

状態

状態の項目は選択式にして選べる様にしておくといいでしょう。

たとえば、使用中、貸出中、修理中、廃棄済、未使用といった形です。

たとえば新しい備品が必要になった時、購入する前にステータス欄を「未使用」でソートして確認すれば、「未使用のまま保管されているがまた利用できる備品」を見つけることができます。

その結果、無駄な購入を抑えたり、購入の必要性を判断するのに役立ちます。

適宜必要な項目を設定

一般的な項目以外については、適宜必要に応じて追加する必要があります。

シリアル番号、型式、製造番号など

物品名に記載するには、物品名の項目が長くなりすぎたり、検索しづらいといった場合に別途よく設けられる項目です。

特に情報機器などはPCの名称だけではその内容を把握できないケースも多く、また故障した際に問い合わせ時に必要となるため、シリアル番号、型式、製造番号などの項目を記載しておくといいでしょう。

作成日、更新日など

更新履歴管理のための項目です。作成日は購入日としてもいいかもしれません。

備品を重複して登録しない目的や更新ミスなどを特定しやすくするのに役立ちます。

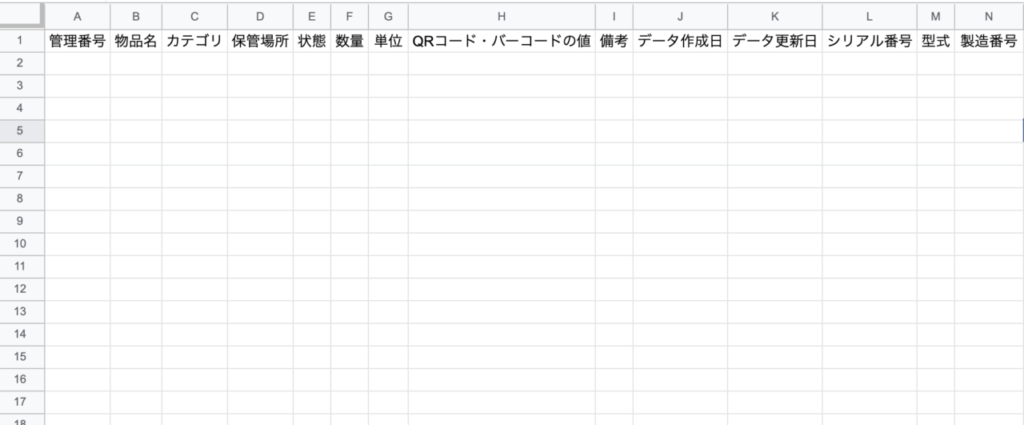

下記はzaicoで利用している項目です。よろしければ参考にしてみてください。

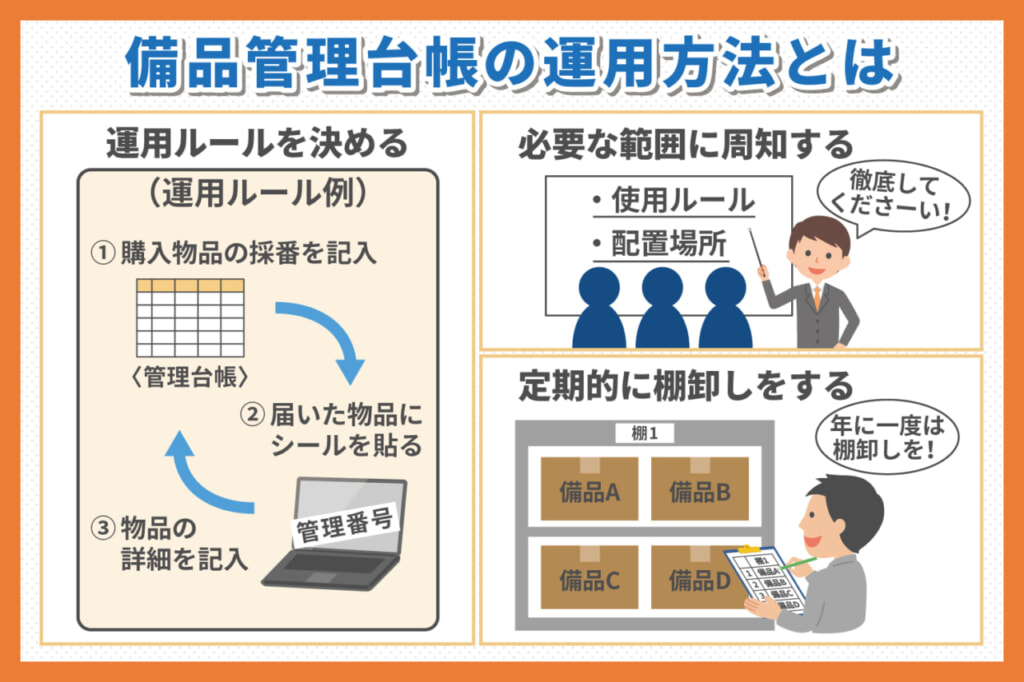

備品管理台帳の運用方法

備品管理台帳を作成したとしても、総務担当者が登録し忘れたり利用者が記載し忘れたりするようでは作成した意味がありません。

これら備品管理を担当する部門(総務部や経理部)が責任を持ち適切に管理・運用することが大切です。

具体的にどのように備品管理台帳を運用していけばよいかを解説していきます。

運用ルールを決める

まず、総務や経理の管理部門の担当者が、「物品を購入・廃棄する際には上長から承認をもらう」「貸出・返却の際には必ずエクセルに記入する」といった運用ルールを作成します。

効率的な方法は、購入する段階で稟議書が回付されると思いますので、その際に管理部門は備品に採番をしてシール等を貼ってしまう方法です。

そして、管理部門の担当者はエクセル等に当該備品名称と利用部署(=保管場所)を記入して、詳細は担当部署に備品が届いた段階で記入させるといった流れですると登録漏れも防げるでしょう。

その後の詳細の記載がなければその番号が貼ってあるシールで辿ることができますので、万が一担当者が詳細の項目を記載し忘れても、探しやすくなります。

運用ルールは、マニュアルやガイドラインの形式で文書化し、社内ポータル等で周知しましょう。

必要な範囲に周知する

備品の管理では、社員にルールを周知することが大切です。

複数の社員が共同して利用する備品を管理するためには、管理についてのルールを設定しておく必要があります。

備品の使用のルールや配置場所を徹底しておかないと、備品管理台帳のデータと実際の備品の所在が異なり、棚卸しても見つからないという事態にもなりかねません。

PCを退社した人に持ち帰られてしまい、会社の重要な情報が漏洩してしまうリスクもあります。

定期的に棚卸を行う

最低年に一度は備品の棚卸を行いましょう。

棚卸で各備品の状態を確認してください。修理が必要なものや、廃棄するものをその時に見極めます。

棚卸後には、チェック後の情報を台帳に忘れずに反映させましょう。

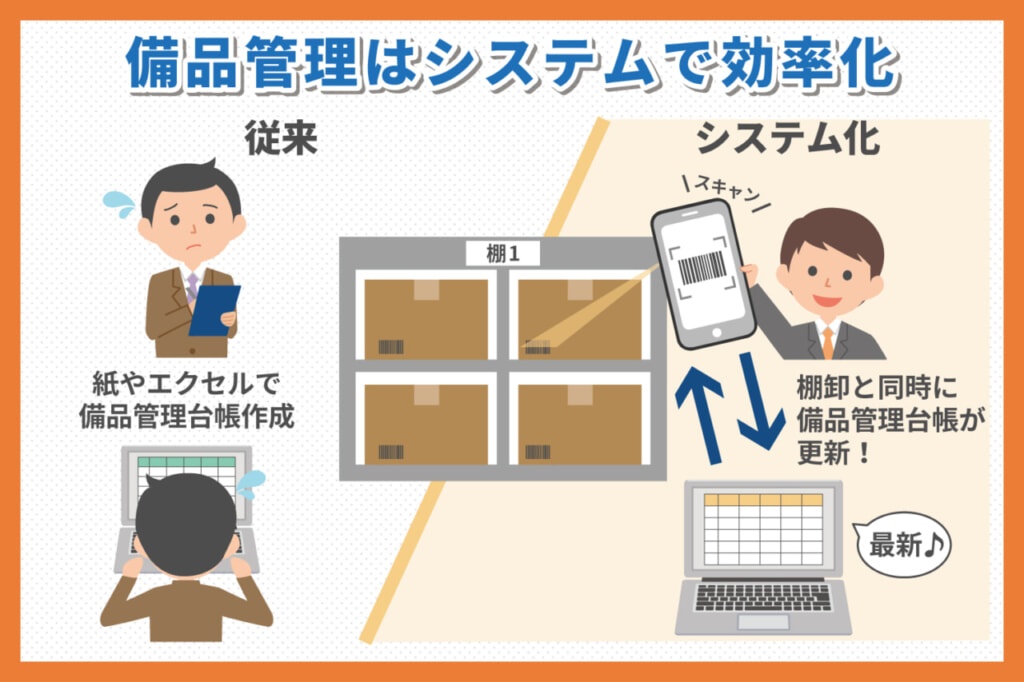

備品管理の効率化に「クラウド在庫管理ソフトzaico」

紙やエクセルで備品管理台帳を作成することを前提として解説してきましたが、毎回エクセルに記入したりするのが面倒な場合、備品管理のITシステムを導入するのはいかがでしょうか?

たとえば、棚卸した時にその場でスマートフォンで情報を最新のものに更新できれば、棚卸後わざわざ備品管理台帳を更新する必要がなくなります。

効率的な備品管理やデジタル化の一歩として「クラウド在庫管理ソフトzaico」を活用してみてはいかがでしょうか。

zaicoを利用すればスムーズに効率良く備品管理を行えるようになります。気になった方はぜひお気軽にお問い合わせください。